Gartentipps

Gartentipps

Quelle: Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands e.V.

Quelle: Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands e.V.

Der phänologische Kalender – Gehölze für den Kleingarten Naschobst für den Kleingarten

die Jahreszeitenuhr der Natur

_____________________________________________

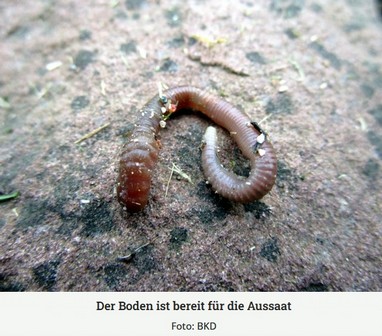

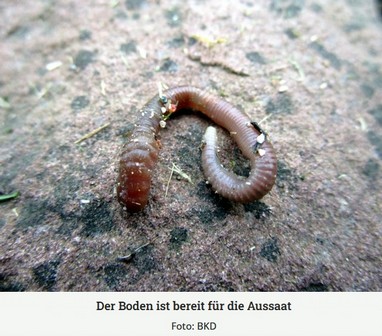

Regenwürmer im Frühling

Die steigende Bodentemperatur sorgt dafür, dass die Regenwürmer aus der Winterstarre erwachen und aktiv werden.

Um die unverzichtbaren Helfer nicht zu gefährden, ist eine schonenden Bodenlockerung empfehlenswert. Zudem sollte organisches Material und Mulch als Futter zur Verfügung stehen.  Bei guten Lebensbedingungen, können je Quadratmeter Gartenboden mehrere Hundert Exemplare vorkommen! Am häufigsten trifft man im Garten den Gemeinen Regenwurm, auch Tauwurm genannt, sowie den Kompostwurm. Sie sind aber nur zwei von insgesamt 48 Arten, die in Deutschland heimisch sind.

Bei guten Lebensbedingungen, können je Quadratmeter Gartenboden mehrere Hundert Exemplare vorkommen! Am häufigsten trifft man im Garten den Gemeinen Regenwurm, auch Tauwurm genannt, sowie den Kompostwurm. Sie sind aber nur zwei von insgesamt 48 Arten, die in Deutschland heimisch sind.

Bei guten Lebensbedingungen, können je Quadratmeter Gartenboden mehrere Hundert Exemplare vorkommen! Am häufigsten trifft man im Garten den Gemeinen Regenwurm, auch Tauwurm genannt, sowie den Kompostwurm. Sie sind aber nur zwei von insgesamt 48 Arten, die in Deutschland heimisch sind.

Bei guten Lebensbedingungen, können je Quadratmeter Gartenboden mehrere Hundert Exemplare vorkommen! Am häufigsten trifft man im Garten den Gemeinen Regenwurm, auch Tauwurm genannt, sowie den Kompostwurm. Sie sind aber nur zwei von insgesamt 48 Arten, die in Deutschland heimisch sind.Der richtige Zeitpunkt für den Start in die Frühjahrssaison

Der März ist im Garten ein Monat voller Möglichkeiten. Bevor mit den ersten Arbeiten begonnen wird, lohnt sich ein genauer Blick auf die Wetterbedingungen.

Denn der Start in die Saison hängt weniger vom Kalender ab als vom Zustand des Bodens. Erst wenn der Boden nicht gefroren ist, kann dieser gefahrlos bearbeiten oder für Aussaaten vorbereitet werden. Ein einfacher Test: Greifen Sie eine Handvoll Erde – lässt sie sich formen, ohne zu klumpen oder zu schmieren, ist der Boden bereit. Mehrere trockene Tage in Folge sind ideal, damit Erde nicht verdichtet wird, wenn Beete betreten werden. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass kein starker Frost angekündigt ist, denn junge Keimlinge und frisch gesetzte Zwiebeln reagieren empfindlich auf Kälteeinbrüche.Besonders im März kann es schnell wieder winterlich werden. Geduld zahlt sich aus: Wer auf die richtigen Bedingungen wartet, schafft die Basis für kräftige Pflanzen und gesunde Böden.

Greifen Sie eine Handvoll Erde – lässt sie sich formen, ohne zu klumpen oder zu schmieren, ist der Boden bereit. Mehrere trockene Tage in Folge sind ideal, damit Erde nicht verdichtet wird, wenn Beete betreten werden. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass kein starker Frost angekündigt ist, denn junge Keimlinge und frisch gesetzte Zwiebeln reagieren empfindlich auf Kälteeinbrüche.Besonders im März kann es schnell wieder winterlich werden. Geduld zahlt sich aus: Wer auf die richtigen Bedingungen wartet, schafft die Basis für kräftige Pflanzen und gesunde Böden.

Greifen Sie eine Handvoll Erde – lässt sie sich formen, ohne zu klumpen oder zu schmieren, ist der Boden bereit. Mehrere trockene Tage in Folge sind ideal, damit Erde nicht verdichtet wird, wenn Beete betreten werden. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass kein starker Frost angekündigt ist, denn junge Keimlinge und frisch gesetzte Zwiebeln reagieren empfindlich auf Kälteeinbrüche.Besonders im März kann es schnell wieder winterlich werden. Geduld zahlt sich aus: Wer auf die richtigen Bedingungen wartet, schafft die Basis für kräftige Pflanzen und gesunde Böden.

Greifen Sie eine Handvoll Erde – lässt sie sich formen, ohne zu klumpen oder zu schmieren, ist der Boden bereit. Mehrere trockene Tage in Folge sind ideal, damit Erde nicht verdichtet wird, wenn Beete betreten werden. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass kein starker Frost angekündigt ist, denn junge Keimlinge und frisch gesetzte Zwiebeln reagieren empfindlich auf Kälteeinbrüche.Besonders im März kann es schnell wieder winterlich werden. Geduld zahlt sich aus: Wer auf die richtigen Bedingungen wartet, schafft die Basis für kräftige Pflanzen und gesunde Böden.Was im März gesät werden kann – drinnen und draußen

Sobald der März milder wird und der Boden endgültig frostfrei ist, beginnt die Zeit der ersten Freilandaussaaten.

In gut vorbereiteten Beeten können robuste Kulturen wie Radieschen, Spinat, Möhren, Pastinaken, Dicke Bohnen sowie Pflück- und Schnittsalat direkt ins Freie gesät werden. Diese Pflanzen kommen mit kühleren Bodentemperaturen gut zurecht und nutzen die Frühlingsfeuchte optimal. Gleichzeitig startet unter Glas oder auf der Fensterbank die Saison der wärmeliebenden Pflanzen. Tomaten, Paprika, Chili und Sellerie braucheneine lange Anzuchtzeit und profitieren jetzt besonders von einem

optimal. Gleichzeitig startet unter Glas oder auf der Fensterbank die Saison der wärmeliebenden Pflanzen. Tomaten, Paprika, Chili und Sellerie braucheneine lange Anzuchtzeit und profitieren jetzt besonders von einem

optimal. Gleichzeitig startet unter Glas oder auf der Fensterbank die Saison der wärmeliebenden Pflanzen. Tomaten, Paprika, Chili und Sellerie braucheneine lange Anzuchtzeit und profitieren jetzt besonders von einem

optimal. Gleichzeitig startet unter Glas oder auf der Fensterbank die Saison der wärmeliebenden Pflanzen. Tomaten, Paprika, Chili und Sellerie braucheneine lange Anzuchtzeit und profitieren jetzt besonders von einem warmen, hellen Standort. Auch Frühkohl wie Brokkoli, Weißkohl oder Kohlrabi lässt sich im Haus vorkultivieren. Gegen Monatsende – wenn es heller wird – können bereits Gurken und Zucchini folgen. Durch die Kombination aus Freiland- und Indoor-Aussaat nutzt man den März optimal und sichert sich eine vielversprechende Ernte über das ganze Jahr hinweg.

warmen, hellen Standort. Auch Frühkohl wie Brokkoli, Weißkohl oder Kohlrabi lässt sich im Haus vorkultivieren. Gegen Monatsende – wenn es heller wird – können bereits Gurken und Zucchini folgen. Durch die Kombination aus Freiland- und Indoor-Aussaat nutzt man den März optimal und sichert sich eine vielversprechende Ernte über das ganze Jahr hinweg.Foto BKD

Woran Sie reifen Kompost sicher erkennen

Reifer Kompost ist eine wertvolle Grundlage für gesunde Pflanzen, doch oft ist nicht sofort klar, ob die Rotte bereits abgeschlossen ist.

Ein zuverlässiges Zeichen ist die dunkelbraune bis schwarze Farbe sowie eine krümelige, erdähnliche Struktur. Die ursprünglichen Materialien sind kaum noch zu erkennen; lediglich kleine Holzreste können noch vorhanden sein. Ebenso wichtig ist der Geruch: Fertiger Kompost duftet angenehm nach Waldboden. Scharfe, saure oder faulige Gerüche deuten dagegen auf eine unvollständige Zersetzung hin. Ein weiterer Hinweis ist die Temperatur. Ist der Kompost kalt, hat die Rottephase ihren Abschluss gefunden – ein noch warmer Kern zeigt dagegen an, dass Mikroorganismen weiterarbeiten. Auch die Aktivität von Komposttieren verändert sich: In reifen Bereichen sind weniger Regenwürmer und größere Insekten anzutreffen, da diese in frischere Schichten wandern. Wer sicher gehen möchte, kann einen Siebtest machen: Fein zerfallener Kompost fällt durch ein grobmaschiges Sieb und ist bereit für Beete und Pflanzungen.

noch zu erkennen; lediglich kleine Holzreste können noch vorhanden sein. Ebenso wichtig ist der Geruch: Fertiger Kompost duftet angenehm nach Waldboden. Scharfe, saure oder faulige Gerüche deuten dagegen auf eine unvollständige Zersetzung hin. Ein weiterer Hinweis ist die Temperatur. Ist der Kompost kalt, hat die Rottephase ihren Abschluss gefunden – ein noch warmer Kern zeigt dagegen an, dass Mikroorganismen weiterarbeiten. Auch die Aktivität von Komposttieren verändert sich: In reifen Bereichen sind weniger Regenwürmer und größere Insekten anzutreffen, da diese in frischere Schichten wandern. Wer sicher gehen möchte, kann einen Siebtest machen: Fein zerfallener Kompost fällt durch ein grobmaschiges Sieb und ist bereit für Beete und Pflanzungen.

noch zu erkennen; lediglich kleine Holzreste können noch vorhanden sein. Ebenso wichtig ist der Geruch: Fertiger Kompost duftet angenehm nach Waldboden. Scharfe, saure oder faulige Gerüche deuten dagegen auf eine unvollständige Zersetzung hin. Ein weiterer Hinweis ist die Temperatur. Ist der Kompost kalt, hat die Rottephase ihren Abschluss gefunden – ein noch warmer Kern zeigt dagegen an, dass Mikroorganismen weiterarbeiten. Auch die Aktivität von Komposttieren verändert sich: In reifen Bereichen sind weniger Regenwürmer und größere Insekten anzutreffen, da diese in frischere Schichten wandern. Wer sicher gehen möchte, kann einen Siebtest machen: Fein zerfallener Kompost fällt durch ein grobmaschiges Sieb und ist bereit für Beete und Pflanzungen.

noch zu erkennen; lediglich kleine Holzreste können noch vorhanden sein. Ebenso wichtig ist der Geruch: Fertiger Kompost duftet angenehm nach Waldboden. Scharfe, saure oder faulige Gerüche deuten dagegen auf eine unvollständige Zersetzung hin. Ein weiterer Hinweis ist die Temperatur. Ist der Kompost kalt, hat die Rottephase ihren Abschluss gefunden – ein noch warmer Kern zeigt dagegen an, dass Mikroorganismen weiterarbeiten. Auch die Aktivität von Komposttieren verändert sich: In reifen Bereichen sind weniger Regenwürmer und größere Insekten anzutreffen, da diese in frischere Schichten wandern. Wer sicher gehen möchte, kann einen Siebtest machen: Fein zerfallener Kompost fällt durch ein grobmaschiges Sieb und ist bereit für Beete und Pflanzungen.Frühblühende Ziergehölze – Farbtupfer für den Kleingarten

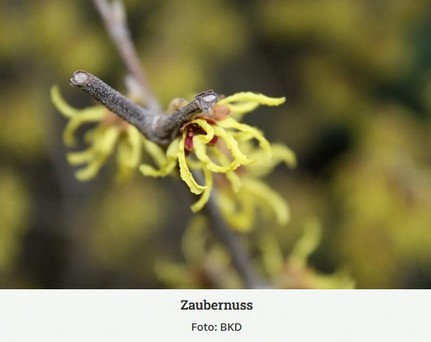

Wenn der Winter langsam weicht, bringen frühblühende Gehölze Leben in den Garten. Sie sind nicht nur ein Blickfang, sondern auch wertvolle Nahrungsquellen für Bienen und andere Insekten.

Besonders geeignet für kleine Gärten sind kompakte Arten wie Forsythien, Zierkirschen, Kornelkirsche oder die duftende Winter-Heckenkirsche. Auch die Zaubernuss sorgt mit ihren filigranen Blüten für Farbe, wenn sonst kaum etwas blüht. Achten Sie bei der Pflanzung auf einen sonnigen bis halbschattigen Standort und durchlässigen Boden. Viele dieser Gehölze sind pflegeleicht und benötigen nur einen leichten Formschnitt nach der Blüte. Tipp: Kombinieren Sie verschiedene Arten, um die Blütezeit von Februar bis April zu verlängern. So schaffen Sie nicht nur ein harmonisches Bild, sondern fördern aktiv die Artenvielfalt. Frühblüher sind ein Plus für Natur und Garten.

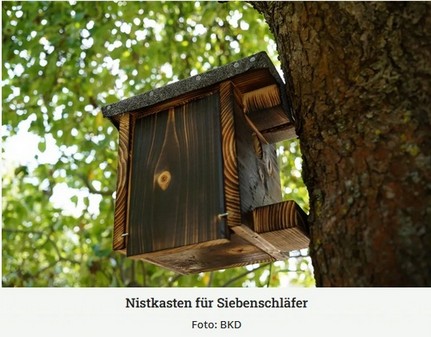

Schlafmäuse schlummern im Garten

Im naturnahen Kleingarten können je nach Region Siebenschläfer, Gartenschläfer oder Haselmäuse leben. Die nachtaktiven Nager gehören zur Familie der Schlafmäuse, auch Bilche genannt.

Sie machen ihrem Namen alle Ehre, denn Sie verschlafen vom Herbst bis ins Frühjahr ihr halbes Leben. Man sollte mögliche Verstecke wie Laub- oder Reisighaufen, Totholzhecken und Vogelnistkästen deshalb in der kalten Jahreszeit in Ruhe lassen und im Schuppen nur umsichtig umräumen, um sie nicht zu wecken. Bilche sind im Übrigen Allesfresser, die besonders gern Insekten, Schnecken, Samen und Nüsse fressen. Es kommt auch vor, dass sie an Früchten und Knospen naschen, allerdings überwiegt ihre nützliche Funktion im Gartenökosystem.

Trauben vor dem Knospenschwellen schneiden – für gesunde Reben und reiche Ernte

Der richtige Zeitpunkt für den Rebschnitt ist entscheidend: Schneiden Sie Ihre Weinreben unbedingt vor dem Knospenschwellen, also bevor die Augen anschwellen und der Saftfluss einsetzt.

Ein später Schnitt führt zu starkem „Bluten“ der Rebe, was die Pflanze schwächt. Entfernen Sie alte, schwache oder überzählige Triebe und lassen Sie nur die kräftigen Fruchtruten stehen. Faustregel: Pro Trieb etwa 8–12 Augen belassen. So steuern Sie das Wachstum und sichern eine gute Fruchtqualität. Achten Sie darauf, die Schnittstellen glatt auszuführen, um Infektionen zu vermeiden. Der Schnitt fördert nicht nur die Vitalität, sondern sorgt auch für eine bessere Belichtung der Trauben und erleichtert die Pflege im Sommer. Mit diesem frühen Schnitt legen Sie den Grundstein für aromatische, gesunde Trauben und eine reiche Ernte.

Zwiebeln säen – je früher, desto besser!

Für Zwiebeln gilt der Grundsatz: Früh starten lohnt sich. Bei günstiger Witterung können Sie bereits Ende Februar mit der Aussaat beginnen, denn Zwiebeln keimen schon bei Temperaturen von 2–3 °C.

Voraussetzung für den Erfolg ist ein gut vorbereitetes, feinkrümeliges Saatbett. Verwenden Sie nur frisches Saatgut, da älteres schlecht keimt – selbst bei neuem Samen empfiehlt sich eine Keimprobe. So vermeiden Sie, dass ein schlechtes Auflaufen fälschlich der frühen Aussaat zugeschrieben wird. Wichtig ist die Saattiefe: Zwiebeln dürfen höchstens einen Zentimeter tief in den Boden. Als Markiersaat eignen sich Radieschen, die schnell auflaufen und die Reihen sichtbar machen. Denken Sie daran: Unkrautjäten und regelmäßiges Hacken gehören zu den wichtigsten Pflegemaßnahmen der Zwiebelkultur. Wer diese Punkte beachtet, schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Kultur und gesunde Pflanzen.

feinkrümeliges Saatbett. Verwenden Sie nur frisches Saatgut, da älteres schlecht keimt – selbst bei neuem Samen empfiehlt sich eine Keimprobe. So vermeiden Sie, dass ein schlechtes Auflaufen fälschlich der frühen Aussaat zugeschrieben wird. Wichtig ist die Saattiefe: Zwiebeln dürfen höchstens einen Zentimeter tief in den Boden. Als Markiersaat eignen sich Radieschen, die schnell auflaufen und die Reihen sichtbar machen. Denken Sie daran: Unkrautjäten und regelmäßiges Hacken gehören zu den wichtigsten Pflegemaßnahmen der Zwiebelkultur. Wer diese Punkte beachtet, schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Kultur und gesunde Pflanzen.

feinkrümeliges Saatbett. Verwenden Sie nur frisches Saatgut, da älteres schlecht keimt – selbst bei neuem Samen empfiehlt sich eine Keimprobe. So vermeiden Sie, dass ein schlechtes Auflaufen fälschlich der frühen Aussaat zugeschrieben wird. Wichtig ist die Saattiefe: Zwiebeln dürfen höchstens einen Zentimeter tief in den Boden. Als Markiersaat eignen sich Radieschen, die schnell auflaufen und die Reihen sichtbar machen. Denken Sie daran: Unkrautjäten und regelmäßiges Hacken gehören zu den wichtigsten Pflegemaßnahmen der Zwiebelkultur. Wer diese Punkte beachtet, schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Kultur und gesunde Pflanzen.

feinkrümeliges Saatbett. Verwenden Sie nur frisches Saatgut, da älteres schlecht keimt – selbst bei neuem Samen empfiehlt sich eine Keimprobe. So vermeiden Sie, dass ein schlechtes Auflaufen fälschlich der frühen Aussaat zugeschrieben wird. Wichtig ist die Saattiefe: Zwiebeln dürfen höchstens einen Zentimeter tief in den Boden. Als Markiersaat eignen sich Radieschen, die schnell auflaufen und die Reihen sichtbar machen. Denken Sie daran: Unkrautjäten und regelmäßiges Hacken gehören zu den wichtigsten Pflegemaßnahmen der Zwiebelkultur. Wer diese Punkte beachtet, schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Kultur und gesunde Pflanzen.

Beerensträucher richtig schneiden

Damit Ihre Stachel- und Johannisbeersträucher gleichmäßig und reichlich tragen, ist ein jährlicher Schnitt entscheidend.

Nährstoffarmut verhindert Schäden durch Düngesalze, die zum Absterben führen können. Samenfreiheit reduziert Konkurrenz im Beet, und Keimfreiheit senkt das Krankheitsrisiko. Torf sollte nicht enthalten sein, da dessen Abbau begrenzte Vorkommen und wertvolle Lebensräume zerstört. Eine bewährte Mischung besteht aus 2 Teilen gesiebter Gartenerde, 1 Teil gewaschenem Sand und 1 Teil reifem, feinem Kompost. Perlite oder Vermiculite können für eine bessere Durchlüftung und Feuchtigkeitsspeicherung ergänzt werden. Die Mischung sollte krümelig und leicht feucht sein. Um Keime und Pilze zu reduzieren, empfiehlt sich die Sterilisation: 30 Minuten bei 150 °C im Backofen oder 10 Minuten in der Mikrowelle. Düngung ist nicht erforderlich, um Wurzelschäden zu vermeiden. Dieses umweltfreundliche Substrat bietet ideale Bedingungen für gesunde Jungpflanzen.

Frühe und späte Sorten im Gemüsebeet – für eine lange Erntezeit!

Wer clever plant, kombiniert frühe und späte Sorten. Frühe Sorten wie Radieschen, Salat oder Kohlrabi sind schnell erntereif und schaffen Platz für Nachkulturen.

So bleibt das Beet durchgehend produktiv. Späte Sorten wie Grünkohl, Rosenkohl oder Lagerkarotten verlängern die Ernte bis in den Herbst und Winter. Der Vorteil: Sie nutzen die Fläche optimal und haben über Monate frisches Gemüse. Tipp: Planen Sie die Aussaat gestaffelt und achten Sie auf Fruchtfolgen, um Bodenmüdigkeit zu vermeiden. Ideal sind Kombinationen wie früher Kopfsalat gefolgt von Buschbohnen oder Radieschen vor Möhren. Auch Mangold und Spinat eignen sich für flexible Erntezeiten. Wer zusätzlich auf robuste Sorten setzt, kann sogar bis in den Winter hinein ernten. So wird Ihr Garten zum Ganzjahresbuffet – mit Vielfalt, Effizienz und Genuss für jede Saison!

Eichhörnchen im winterlichen Garten

In naturnah gestalteten Kleingartenanlagen finden Eichhörnchen Nahrung und Lebensraum. Jedes Eichhörnchen legt mehrere Kobel als Unterschlupf an, z.B. in Astgabeln, Baumhöhlen oder umfunktionierten Nistkästen.

Bei winterlichen Baumfällarbeiten sollte man auf mögliche Bewohner achten. Gefahr droht außerdem durch Pestizide und Düngemittel wie Blaukorn, nicht abgedeckte Regentonnen und steile Teichufer. Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf, sondern Winterruhe, d.h. sie sind auch im Winter regelmäßig für die Nahrungssuche aktiv. Wer Freude daran hat, die kleinen Nager zu füttern, sollte das richtige Futter wählen: Geeignet sind u.a. unverarbeitete Walnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Karotten- und Apfelstückchen. Nicht als Futter geeignet sind Mandeln, Erdnüsse, Brot und Speisereste. Zudem hilft es, Wasserstellen bereitzustellen.

Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf, sondern Winterruhe, d.h. sie sind auch im Winter regelmäßig für die Nahrungssuche aktiv. Wer Freude daran hat, die kleinen Nager zu füttern, sollte das richtige Futter wählen: Geeignet sind u.a. unverarbeitete Walnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Karotten- und Apfelstückchen. Nicht als Futter geeignet sind Mandeln, Erdnüsse, Brot und Speisereste. Zudem hilft es, Wasserstellen bereitzustellen.

Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf, sondern Winterruhe, d.h. sie sind auch im Winter regelmäßig für die Nahrungssuche aktiv. Wer Freude daran hat, die kleinen Nager zu füttern, sollte das richtige Futter wählen: Geeignet sind u.a. unverarbeitete Walnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Karotten- und Apfelstückchen. Nicht als Futter geeignet sind Mandeln, Erdnüsse, Brot und Speisereste. Zudem hilft es, Wasserstellen bereitzustellen.

Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf, sondern Winterruhe, d.h. sie sind auch im Winter regelmäßig für die Nahrungssuche aktiv. Wer Freude daran hat, die kleinen Nager zu füttern, sollte das richtige Futter wählen: Geeignet sind u.a. unverarbeitete Walnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Karotten- und Apfelstückchen. Nicht als Futter geeignet sind Mandeln, Erdnüsse, Brot und Speisereste. Zudem hilft es, Wasserstellen bereitzustellen.

Nach den Feiertagen müssen Weihnachtsbaum und Adventsschmuck nicht sofort entsorgt werden.

Nutzen Sie das Nadelreisig als praktischen Schutz für empfindliche Pflanzen. Rosen, Steingartenstauden und Kübelpflanzen auf Balkon oder Terrasse profitieren davon. Das Reisig bewahrt vor Kahlfrösten und schützt gleichzeitig vor zu starker Wintersonne. Deren Strahlung kann Gehölze in geschützten Ecken zu vorzeitigem Austrieb verleiten, der später erfriert. Legen Sie die Zweige locker über die Pflanzen, damit Luft zirkulieren kann und keine Fäulnis entsteht. Auch Wurzeln von Kübelpflanzen lassen sich so isolieren. Entfernen Sie vor dem Abdecken welke Blätter und prüfen Sie die Erde auf Feuchtigkeit, damit die Pflanzen nicht austrocknen. Mit diesem einfachen Tipp überstehen Ihre Pflanzen den Winter gesund, und Sie verwerten Ihr Weihnachtsgrün sinnvoll und nachhaltig.

weitere Tipps

Im Frühjahr und im Herbst ist die beste Zeit um neue Stauden zu kaufen. Denn zu diesen Zeiten ist der Gartenboden so warm, dass es den Neulingen leichtfällt, schnell Wurzeln zu schlagen.

Die beste Pflanzzeit im Frühling ist dabei nach den Eisheiligen – etwa Mitte Mai, wenn ausgeschlossen werden kann, dass es keine Fröste mehr gibt. Worauf gilt es darüber hinaus zu achten? Ein Blick Richtung Wurzeln lohnt sich. Sind diese schön weiß und ragen kleine feine Fasern unten aus dem Topf heraus, kann angenommen werden, dass es der Pflanze gut geht. Sind die Wurzeln hingegen braun, stark verfilzt oder schleimig, kann es sein, dass Staunässe oder ähnliches der Pflanze zugesetzt hat. Abschließend sollte man sich die Blätter genau anschauen. Eine kompakt gewachsene Staude, die kräftig erscheint, sollte eher gekauft werden als eine, die lange, dünne, wenig stabile Triebe hat. Sind die Blätter gekräuselt oder anderweitig verformt, oder sogar Schädlinge zu erkennen, sollte die Pflanze besser nicht gekauft werden.

Ab März können die Gemüsebeete für die kommende Anbausaison vorbereitet werden.

Sobald die Temperaturen draußen ansteigen, der Frost vorüber und der Boden im Gemüsebeet abgetrocknet ist, kann es losgehen. Waren die Beete über den Winter mit organischem Mulch bedeckt, wird dieser nun abgetragen und kann kompostiert werden. Haben sich unerwünschte Beikräuter auf dem Beet breitgemacht, sollten diese im gleichen Atemzug entfernt werden.

Tiefgründiges Umgraben der Beete ist nicht zu empfehlen, da das das Bodengefüge zerstört. Es genügt die Beete oberflächlich zum Beispiel mit einer Harke zu lockern und einzuebnen. Je feiner der Boden ist, desto leichter haben es die jungen Zöglinge später beim Wachsen. Kurz bevor die ersten Gemüse ins Beet gesät oder gesetzt werden, wird dieses noch mit frischem Kompost versorgt. Dieser wird gleichmäßig auf dem Boden verteilt und leicht in die Oberfläche eingearbeitet. Ab März können bereits frühe Sorten von Erbsen oder Möhren gesät werden. Feldsalat keimt schon bei niedrigeren Temperaturen und eignet sich damit besonders gut für die frühe Aussaat.

Tiefgründiges Umgraben der Beete ist nicht zu empfehlen, da das das Bodengefüge zerstört. Es genügt die Beete oberflächlich zum Beispiel mit einer Harke zu lockern und einzuebnen. Je feiner der Boden ist, desto leichter haben es die jungen Zöglinge später beim Wachsen. Kurz bevor die ersten Gemüse ins Beet gesät oder gesetzt werden, wird dieses noch mit frischem Kompost versorgt. Dieser wird gleichmäßig auf dem Boden verteilt und leicht in die Oberfläche eingearbeitet. Ab März können bereits frühe Sorten von Erbsen oder Möhren gesät werden. Feldsalat keimt schon bei niedrigeren Temperaturen und eignet sich damit besonders gut für die frühe Aussaat.

Der kleine Stachelträger erwacht nun aus dem Winterschlaf und ist hungrig.

Kleingartenanlagen sind im Siedlungsgebiet ideale Lebensräume für ihn, wenn sie gut miteinander vernetzt sind. Es hilft dem Igel, regelmäßige Durchgänge zwischen Gärten und zu angrenzenden Grünflächen zu schaffen, die ungefähr 13 mal 13 Zentimeter groß sind. So spart er viel Energie auf seinen nächtlichen Streifzügen, indem er keine Umwege laufen muss. Bei der Suche nach Nahrung in Form von Insekten, Würmen u. ä. kann ein Igel in einer Nacht bis zu drei Kilometer zurücklegen. Eine Gefahr stellen ungesicherte Gartenteiche und Schächte dar, die mit Ausstiegsmöglichkeiten gesichert werden sollten.

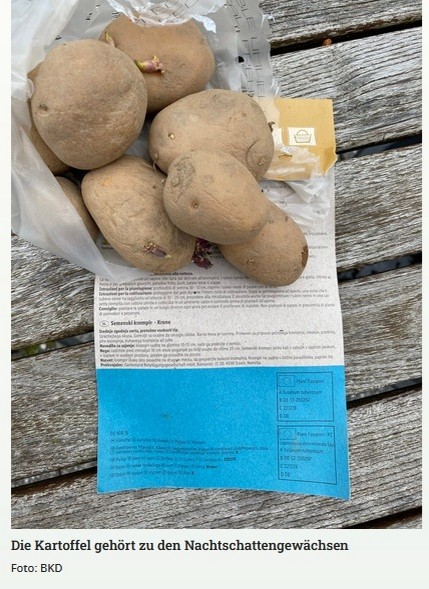

Saatkartoffeln oder Reste aus der Küche?

Für den Kartoffelanbau im Kleingarten sollte ausschließlich zertifiziertes Pflanzgut zum Einsatz kommen.

Bevor eine Pflanzkartoffel in den Handel kommt, wird sie in sogenannten Prüfstellen für Pflanzkartoffeln auf möglichen Pilz- und Virusbefall überprüft. Dabei kommt es immer drauf an, dass die Pflanzen gesund wachsen und ertragreich sind. Übriggebliebene Kartoffeln aus der Küche sind hingegen nicht geprüft. Blattläuse können Viren und andere Krankheiten verbreiten und so dafür sorgen, dass ein Anbau von gesunden Kartoffeln auf diesen Flächen lange Zeit nicht mehr möglich ist. Dabei machen diese Viren und Krankheiten auch nicht vorm Gartenzaun des Nachbarn halt. Wer also seine eigenen gesunden Knollen ernten möchte, setzt besser auf zertifiziertes Pflanzgut, zu erkennen an der blauen Bandrole. Gärtnereien vor Ort, aber auch Online-Shops bieten eine Vielzahl an Sorten an, die es sich lohnt auszuprobieren. An einem warmen Ort vorgekeimt, lassen sich die Kartoffeln nach den Eisheiligen auspflanzen. Sie können auch schon früher ausgepflanzt werden, sollten dann aber vor Frösten geschützt werden. Da Kartoffeln Starkzehrer sind, sollten sie nicht mit anderen Starkzehrern zusammen gepflanzt werden. Und auch andere Nachtschattengewächse wie Tomaten oder Auberginen sollten ein separates Beet bekommen. Kartoffeln sollten etwa vier Jahre lang nicht im selben Beet angebaut werden.

Torf ist leicht, faserig, locker und billig, aber leider nicht nachhaltig. Deswegen empfiehlt es sich beim Kauf von Anzuchterde auf torffreie Alternativen zu setzen. Eine günstige Option ist eine selbst hergestellte Mischung aus reifem Kompost und Gartenerde, unter die man etwas Sand mischt.

Torf bildet sich nur in natürlichen Mooren. Durch die Sättigung mit Wasser werden abgestorbene Pflanzenteile nicht zersetzt, sondern sammeln sich langsam an. So wächst das Moor unendlich langsam in die Höhe. Dabei wird viel Kohlenstoff gespeichert und es entsteht ein einmaliger Lebensraum für seltene Pflanzen- und Tierarten. Für das Abstechen von einem Meter Torf waren 1000 Jahre Pflanzenwachstum notwendig! Der Torfabbau setzt klimaschädliches CO² freigesetzt und zerstört die biologische Vielfalt vor Ort.

Tomaten selbst heranzuziehen ist nicht schwer, wenn man ein paar wichtige Tipps beachtet.

Einer dieser Tipps ist die Samen nicht zu früh auszusäen. Wer seine Tomaten im Freiland auspflanzen möchte, wartet mit der Aussaat besser bis Ende März/Anfang April und pflanzt sie nach den Eisheiligen Mitte Mai aus – also etwa 6 Wochen nach der Aussaat.

Einer dieser Tipps ist die Samen nicht zu früh auszusäen. Wer seine Tomaten im Freiland auspflanzen möchte, wartet mit der Aussaat besser bis Ende März/Anfang April und pflanzt sie nach den Eisheiligen Mitte Mai aus – also etwa 6 Wochen nach der Aussaat.

Warum? Tomatensamen keimen und wachsen schnell. Zu mehreren in kleine Töpfchen gesät und mit einer dünnen Schicht Substrat bedeckt sie, keimen sie, gleichmäßig feucht gehalten und an einem warmen Plätzchen, schon nach etwa einer Woche. Haben sich dann die ersten echten Blätter entwickelt, wird in einzelne Töpfchen in nährstoffreiches Substrat pikiert. Nun ist es wichtig die Pflanzen an einen hellen Platz am Fenster zu stellen. Aufgrund der länger werdenden Tage im Laufe des April und intensiverer Sonneneinstrahlung, sollten sich kräftige Pflanzen entwickeln. Wer bereits im Februar begonnen hat auszusäen, muss damit rechnen, dass sich sparrige, dünne, schwache Pflanzen entwickeln – gut zu erkennen an zentimeterlangen Abständen zwischen den einzelnen Blattstielen (Internodien). Hier fehlt es einfach an Licht. Gibt es Zusatzbeleuchtung, ist es zwar möglich auch schon frühzeitiger mit der Aussaat zu beginnen. Dann muss man aber auch damit rechnen, dass einem die Pflanzen irgendwann über den Kopf wachsen und das Wohnzimmer zum Tomatendschungel wird.

Zu mehreren in kleine Töpfchen gesät und mit einer dünnen Schicht Substrat bedeckt sie, keimen sie, gleichmäßig feucht gehalten und an einem warmen Plätzchen, schon nach etwa einer Woche. Haben sich dann die ersten echten Blätter entwickelt, wird in einzelne Töpfchen in nährstoffreiches Substrat pikiert. Nun ist es wichtig die Pflanzen an einen hellen Platz am Fenster zu stellen. Aufgrund der länger werdenden Tage im Laufe des April und intensiverer Sonneneinstrahlung, sollten sich kräftige Pflanzen entwickeln. Wer bereits im Februar begonnen hat auszusäen, muss damit rechnen, dass sich sparrige, dünne, schwache Pflanzen entwickeln – gut zu erkennen an zentimeterlangen Abständen zwischen den einzelnen Blattstielen (Internodien). Hier fehlt es einfach an Licht. Gibt es Zusatzbeleuchtung, ist es zwar möglich auch schon frühzeitiger mit der Aussaat zu beginnen. Dann muss man aber auch damit rechnen, dass einem die Pflanzen irgendwann über den Kopf wachsen und das Wohnzimmer zum Tomatendschungel wird.

Zu mehreren in kleine Töpfchen gesät und mit einer dünnen Schicht Substrat bedeckt sie, keimen sie, gleichmäßig feucht gehalten und an einem warmen Plätzchen, schon nach etwa einer Woche. Haben sich dann die ersten echten Blätter entwickelt, wird in einzelne Töpfchen in nährstoffreiches Substrat pikiert. Nun ist es wichtig die Pflanzen an einen hellen Platz am Fenster zu stellen. Aufgrund der länger werdenden Tage im Laufe des April und intensiverer Sonneneinstrahlung, sollten sich kräftige Pflanzen entwickeln. Wer bereits im Februar begonnen hat auszusäen, muss damit rechnen, dass sich sparrige, dünne, schwache Pflanzen entwickeln – gut zu erkennen an zentimeterlangen Abständen zwischen den einzelnen Blattstielen (Internodien). Hier fehlt es einfach an Licht. Gibt es Zusatzbeleuchtung, ist es zwar möglich auch schon frühzeitiger mit der Aussaat zu beginnen. Dann muss man aber auch damit rechnen, dass einem die Pflanzen irgendwann über den Kopf wachsen und das Wohnzimmer zum Tomatendschungel wird.

Zu mehreren in kleine Töpfchen gesät und mit einer dünnen Schicht Substrat bedeckt sie, keimen sie, gleichmäßig feucht gehalten und an einem warmen Plätzchen, schon nach etwa einer Woche. Haben sich dann die ersten echten Blätter entwickelt, wird in einzelne Töpfchen in nährstoffreiches Substrat pikiert. Nun ist es wichtig die Pflanzen an einen hellen Platz am Fenster zu stellen. Aufgrund der länger werdenden Tage im Laufe des April und intensiverer Sonneneinstrahlung, sollten sich kräftige Pflanzen entwickeln. Wer bereits im Februar begonnen hat auszusäen, muss damit rechnen, dass sich sparrige, dünne, schwache Pflanzen entwickeln – gut zu erkennen an zentimeterlangen Abständen zwischen den einzelnen Blattstielen (Internodien). Hier fehlt es einfach an Licht. Gibt es Zusatzbeleuchtung, ist es zwar möglich auch schon frühzeitiger mit der Aussaat zu beginnen. Dann muss man aber auch damit rechnen, dass einem die Pflanzen irgendwann über den Kopf wachsen und das Wohnzimmer zum Tomatendschungel wird.Obstblüten schützen

Im April besteht immer noch die Gefahr, dass die Temperaturen unter 0° Celsius fallen. Die Obstblüte von frühblühenden Obstgehölzen im Garten kann dadurch gefährdet sein.

Im schlimmsten Fall tragen die Gehölze in diesem Jahr keine Früchte mehr.  Wirksamer Frostschutz ist selbst im Erwerbsobstbau schwierig. Im Garten lassen sich Beerensträucher am ehesten vor Blütenfrost schützen. Jutegewebe oder Papier – über leichte Gerüste gespannt – können die Spätfrostschäden mindern. Bei allen groß werdenden Obstgehölzen ist es besser, vor allem in rauen Lagen nach spät blühenden Sorten Ausschau zu halten. Hier gibt es eine große Auswahl an Obstgehölzen, die erst im April oder sogar Mai beginnen zu blühen. Schon wenige Tage Blühverzug können die Gefahr von Frostschäden abwenden, da die offene Blüte am empfindlichsten reagiert. Beim Apfel sind die Unterschiede in der Blütezeit am größten. Als mittelspät bis spät blühende Sorten gelten unter anderem die Winteräpfel ‚Melrose’, ‚Pilot’ oder ‚Rebella’. Weitere, spät blühende Obstarten sind Himbeere oder Quitte.

Wirksamer Frostschutz ist selbst im Erwerbsobstbau schwierig. Im Garten lassen sich Beerensträucher am ehesten vor Blütenfrost schützen. Jutegewebe oder Papier – über leichte Gerüste gespannt – können die Spätfrostschäden mindern. Bei allen groß werdenden Obstgehölzen ist es besser, vor allem in rauen Lagen nach spät blühenden Sorten Ausschau zu halten. Hier gibt es eine große Auswahl an Obstgehölzen, die erst im April oder sogar Mai beginnen zu blühen. Schon wenige Tage Blühverzug können die Gefahr von Frostschäden abwenden, da die offene Blüte am empfindlichsten reagiert. Beim Apfel sind die Unterschiede in der Blütezeit am größten. Als mittelspät bis spät blühende Sorten gelten unter anderem die Winteräpfel ‚Melrose’, ‚Pilot’ oder ‚Rebella’. Weitere, spät blühende Obstarten sind Himbeere oder Quitte.

Wirksamer Frostschutz ist selbst im Erwerbsobstbau schwierig. Im Garten lassen sich Beerensträucher am ehesten vor Blütenfrost schützen. Jutegewebe oder Papier – über leichte Gerüste gespannt – können die Spätfrostschäden mindern. Bei allen groß werdenden Obstgehölzen ist es besser, vor allem in rauen Lagen nach spät blühenden Sorten Ausschau zu halten. Hier gibt es eine große Auswahl an Obstgehölzen, die erst im April oder sogar Mai beginnen zu blühen. Schon wenige Tage Blühverzug können die Gefahr von Frostschäden abwenden, da die offene Blüte am empfindlichsten reagiert. Beim Apfel sind die Unterschiede in der Blütezeit am größten. Als mittelspät bis spät blühende Sorten gelten unter anderem die Winteräpfel ‚Melrose’, ‚Pilot’ oder ‚Rebella’. Weitere, spät blühende Obstarten sind Himbeere oder Quitte.

Wirksamer Frostschutz ist selbst im Erwerbsobstbau schwierig. Im Garten lassen sich Beerensträucher am ehesten vor Blütenfrost schützen. Jutegewebe oder Papier – über leichte Gerüste gespannt – können die Spätfrostschäden mindern. Bei allen groß werdenden Obstgehölzen ist es besser, vor allem in rauen Lagen nach spät blühenden Sorten Ausschau zu halten. Hier gibt es eine große Auswahl an Obstgehölzen, die erst im April oder sogar Mai beginnen zu blühen. Schon wenige Tage Blühverzug können die Gefahr von Frostschäden abwenden, da die offene Blüte am empfindlichsten reagiert. Beim Apfel sind die Unterschiede in der Blütezeit am größten. Als mittelspät bis spät blühende Sorten gelten unter anderem die Winteräpfel ‚Melrose’, ‚Pilot’ oder ‚Rebella’. Weitere, spät blühende Obstarten sind Himbeere oder Quitte.Gemüseanbau im Schnellverfahren

Wer es kaum erwarten kann endlich selbst gezogenes Gemüse auf dem Teller liegen zu haben, kann jetzt im April bei Bodentemperaturen zwischen 10–15°C Gemüse und Kräuter aussäen, die eine kurze Entwicklungsphase bis zur Ernte haben.

Beispiele dafür sind Radieschen, Pflücksalate oder Rucola. Radieschen sind nach etwa 6 Wochen erntereif. Es gibt sie in unterschiedlichsten Sorten und buntesten Farben. Pflegeleicht sind sie obendrein. Das wichtigste ist, dass die heranwachsenden Radieschen eine gleichmäßige Wassergabe erhalten.

Auch Pflücksalate gibt es in einer großen Sortenvielfalt. Erntereif sind sie nach etwa 8 Wochen.

Vorteilhaft ist, dass die Salatblätter einzeln von unten geerntet werden. Die Salatpflanze wächst weiter und bildet immer wieder frisches Grün. Rucola braucht etwa 4–6 Wochen bis er nach der Aussaat geerntet werden kann. Geerntet wird immer vor der Blüte – dann schmecken seine Blätter nussig-mild. Auch Rucola bildet laufend neue Blätter aus, wenn er regelmäßig geerntet wird. Falls es im April nochmal kalt werden sollte, decken Sie Ihre Aussaaten mit einem schützenden Vlies ab – dann sind Sie auf der sicheren Seite.

Auch Pflücksalate gibt es in einer großen Sortenvielfalt. Erntereif sind sie nach etwa 8 Wochen.

Vorteilhaft ist, dass die Salatblätter einzeln von unten geerntet werden. Die Salatpflanze wächst weiter und bildet immer wieder frisches Grün. Rucola braucht etwa 4–6 Wochen bis er nach der Aussaat geerntet werden kann. Geerntet wird immer vor der Blüte – dann schmecken seine Blätter nussig-mild. Auch Rucola bildet laufend neue Blätter aus, wenn er regelmäßig geerntet wird. Falls es im April nochmal kalt werden sollte, decken Sie Ihre Aussaaten mit einem schützenden Vlies ab – dann sind Sie auf der sicheren Seite.

Bei großer Hitze Pflanzen beschatten

Sobald eine große Hitzewelle ankündigt ist, sollten Kleingärtnerinnen und Kleingärtner aktiv werden.

Denn nicht nur wir Menschen ächzen unter sehr hohen Temperaturen. Auch unsere Pflanzen leiden darunter. Gewächshäuser sollten bei hohen Temperaturen gelüftet werden. Am besten bedeckt man sie zudem mit Schattiergewebe aus dem Handel oder anderen Stoffen. Das gleiche gilt für Pflanzen, die in praller Sonne im Freien wachsen. Mit leichten Stoffen aus z.B. Baumwolle oder Leinen lassen sich diese gut über die besonders heißen Mittags- und Nachmittagsstunden abdecken. Würde man auf einen Sonnenschutz verzichten, könnten die Blätter Sonnenbrand erleiden und absterben, kleine Früchte, wie sie manch eine Tomatensorte oder auch Beerensträucher tragen, würden an der Pflanze vertrocknen. An sehr heißen Tagen sollte man seine Pflanzen zudem vor allem am Morgen gießen und bei Bedarf noch einmal am frühen Abend.

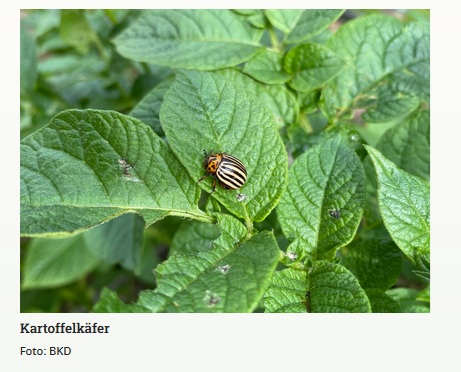

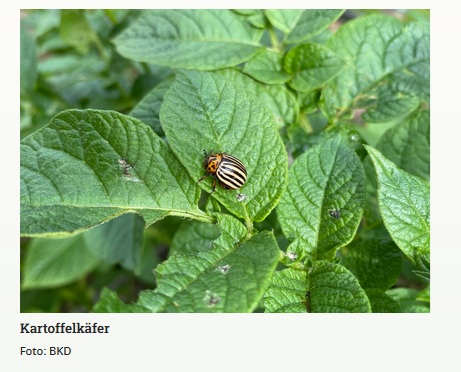

Kartoffelkäfer an Kartoffeln, Tomaten und Co. absammeln

schön sieht er ja aus, der Kartoffelkäfer mit seinem gelb-schwarz gestreiften Körper. Es lohnt sich jedoch einen genaueren Blick auf das Kartoffellaub und andere im Garten wachsende Nachtschattengewächse wie Tomaten, Auberginen oder Paprika und Chilis zu werfen.

Fraßstellen am Laub können auf einen Befall des Kartoffelkäfers hindeuten.  Da er wegen seiner Größe von etwa 15mm kaum zu übersehen ist, sollte er dann auch so zügig wie möglich abgesammelt werden. Am besten sammelt man die Käfer dann in einem mit Wasser befüllten Schraubglas. Auch die Larven können großen Schaden anrichten. Diese erkennt man an ihrem schwarzen Kopf, ihrem roten Körper, der seitlich schwarz gepunktet ist. Schauen Sie sich auch die Unterseiten des Laubs an. Dort legen die Weibchen ihre Eier ab. Diese sind gelb, zylindrisch und hängen dicht nebeneinander im Paket und sollten ebenso entfernt werden, bevor die Larven schlüpfen. Die Gefräßigkeit der Kartoffelkäfer kann unter Umständen so weit gehen, dass nur noch Blattgerippe der Pflanzen übrigbleiben bevor die Früchte erntereif sind.

Da er wegen seiner Größe von etwa 15mm kaum zu übersehen ist, sollte er dann auch so zügig wie möglich abgesammelt werden. Am besten sammelt man die Käfer dann in einem mit Wasser befüllten Schraubglas. Auch die Larven können großen Schaden anrichten. Diese erkennt man an ihrem schwarzen Kopf, ihrem roten Körper, der seitlich schwarz gepunktet ist. Schauen Sie sich auch die Unterseiten des Laubs an. Dort legen die Weibchen ihre Eier ab. Diese sind gelb, zylindrisch und hängen dicht nebeneinander im Paket und sollten ebenso entfernt werden, bevor die Larven schlüpfen. Die Gefräßigkeit der Kartoffelkäfer kann unter Umständen so weit gehen, dass nur noch Blattgerippe der Pflanzen übrigbleiben bevor die Früchte erntereif sind.

Da er wegen seiner Größe von etwa 15mm kaum zu übersehen ist, sollte er dann auch so zügig wie möglich abgesammelt werden. Am besten sammelt man die Käfer dann in einem mit Wasser befüllten Schraubglas. Auch die Larven können großen Schaden anrichten. Diese erkennt man an ihrem schwarzen Kopf, ihrem roten Körper, der seitlich schwarz gepunktet ist. Schauen Sie sich auch die Unterseiten des Laubs an. Dort legen die Weibchen ihre Eier ab. Diese sind gelb, zylindrisch und hängen dicht nebeneinander im Paket und sollten ebenso entfernt werden, bevor die Larven schlüpfen. Die Gefräßigkeit der Kartoffelkäfer kann unter Umständen so weit gehen, dass nur noch Blattgerippe der Pflanzen übrigbleiben bevor die Früchte erntereif sind.

Da er wegen seiner Größe von etwa 15mm kaum zu übersehen ist, sollte er dann auch so zügig wie möglich abgesammelt werden. Am besten sammelt man die Käfer dann in einem mit Wasser befüllten Schraubglas. Auch die Larven können großen Schaden anrichten. Diese erkennt man an ihrem schwarzen Kopf, ihrem roten Körper, der seitlich schwarz gepunktet ist. Schauen Sie sich auch die Unterseiten des Laubs an. Dort legen die Weibchen ihre Eier ab. Diese sind gelb, zylindrisch und hängen dicht nebeneinander im Paket und sollten ebenso entfernt werden, bevor die Larven schlüpfen. Die Gefräßigkeit der Kartoffelkäfer kann unter Umständen so weit gehen, dass nur noch Blattgerippe der Pflanzen übrigbleiben bevor die Früchte erntereif sind.

Nacktschnecken im Garten aufspüren – mit Holz und Eierkartons

In feuchten Gärten und nach Regenfällen kommen die ungeliebten Spanischen Wegschnecken aus ihren Verstecken heraus und machen sich unter anderem über die Gemüsepflanzen her.

Vor allem Erdbeeren, knackfrischer Salat, Spinat oder Kohlarten gehören zu ihren Lieblingsspeisen. Manchmal erwischt man sie auf frischer Tat, allerdings kann das Absammeln doch recht mühsam und zeitintensiv sein. Da die Nacktschnecken ihren Körper ständig feucht halten müssen, verkriechen sie sich gern in den Schatten an kühlere Standorte, sobald die Sonne scheint. So findet man sie unter Holzbrettern sehr gut, aber auch unter Eierkartons, die man angefeuchtet einfach in die Beete legen kann. Die dort versammelten Nacktschnecken lassen sich dann ganz unkompliziert absammeln. Die meisten Nacktschnecken findet man an und unter den Brettern und Eierkartons, wenn es schön warm ist und die Sonne scheint. Für die anschließende nachhaltige Entsorgung der Schnecken empfiehlt das Umweltbundesamt einen Überblick über geeignete Maßnahmen. Weitere Informationen dazu: https://www.umweltbundesamt.de/umgang-schaedlichen-nacktschnecken#Nacktschnecken-Schneckenjagd

__________________________________________________________________________________________________________________